- 返回顶部

- 在线咨询

- 微信二维码

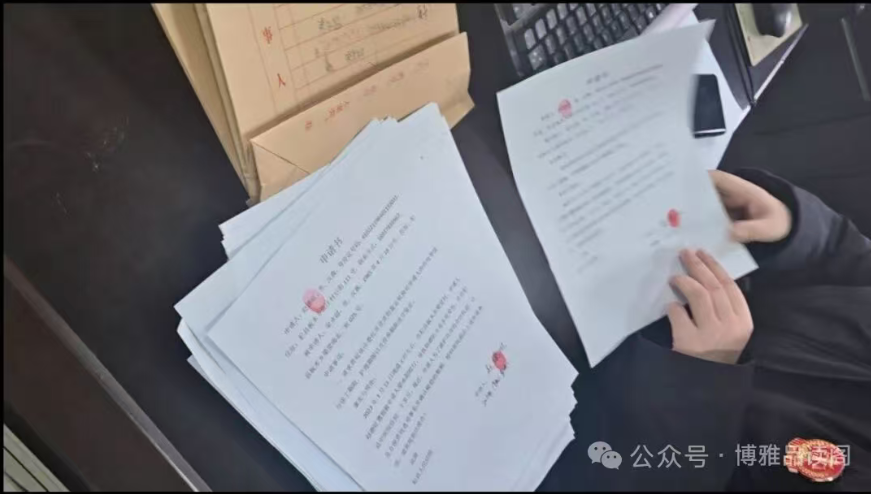

2025年3月13日,河南杞县人民法院付集法庭,执业律师邵玉娟在庭前准备阶段,因要求复制证据材料遭拒后试图拍摄取证,被三名法警强行背铐带离法庭。

冲突导致这位拥有18年法律工作经验的律师牙齿受伤、全身多处疼痛。

事发后,杞县人民法院院长窦战勇前往医院当面道歉,涉事法警与书记员被停职。然而,该事件引发的关于律师执业权利和司法公正的讨论却在法律界持续发酵。

这起事件源于一起人身损害赔偿纠纷的民事诉讼案件。邵玉娟律师作为被告梁永超的代理律师,参与案件庭审。

案件背景可追溯至一起故意伤害案。杞县人民法院曾一审判决梁永超犯故意伤害罪,判处有期徒刑。在故意伤害案审理期间,被害人未提起刑事附带民事诉讼,后才另行提起民事诉讼要求赔偿。

庭审开始前,邵玉娟向书记员提出复制原告“三期鉴定”(误工、护理、营养期鉴定)报告的请求,这一要求符合律师执业权利的相关规定。但书记员以“之前已复制过”为由拒绝,双方产生分歧。

邵玉娟担心对方事后否认这一过程,遂拿出手机试图拍摄取证。这一举动引发书记员不满,三名法警随即进入法庭。

邵玉娟向法警解释:“现在还没有开始庭审,录制视频是我的权利”。但法警坚持认为她违反法庭纪律,上前抢夺手机。

随后,法警使用手铐将邵玉娟“背铐”并从法庭带离。过程中,双方发生肢体冲突,邵玉娟遭遇摁地、拖拽等行为。

律师执业权利有明确法律规定。根据相关规定,律师享有阅卷权、调查取证权等权利。办案机关应当为律师阅卷提供便利,无法当时安排的,应当向辩护律师说明并安排其在合理时间内阅卷。

邵玉娟律师在庭前申请复制鉴定报告遭拒,书记员未提供书面解释,已涉嫌侵犯律师执业权利。

法庭秩序维护需遵循比例原则。根据执法细则,使用手铐等警械需满足特定条件。邵玉娟仅在庭前拍摄取证,未干扰庭审秩序或威胁他人安全,法警的行为明显超出必要限度。

背铐作为一种强制措施,通常适用于危险性犯罪嫌疑人。而本案中,对象是一名正在依法执业的律师,且庭审尚未正式开始。法警的执法手段涉嫌违反最小武力原则的要求。

基层司法生态存在权力傲慢。从书记员拒绝复制证据、法警暴力执法,到警方不予立案,形成了一条权力压制权利的链条。这种思维在基层司法人员中仍有存在。

邵玉娟具有法院工作背景,连这样的律师都遭遇粗暴对待,普通律师的处境可想而知。

律师执业困境影响司法公正。律师是法律职业共同体的重要组成部分,其在法庭上的执业保障直接关系到司法公正的实现。若律师在履职时自身权利都无法得到保障,当事人权益和司法公正更无从谈起。

类似事件并非孤例。根据公开报道,律师在执业过程中常面临“会见难、阅卷难、调查取证难”等问题。此次事件表明,这些问题在基层司法实践中仍普遍存在。

个案纠正只是起点。杞县法院院长道歉和停职相关人员是积极一步,但根本问题仍待解决。停职仅是临时处置,若后续调查避重就轻,涉事人员可能“换个岗位继续执法”。

制度保障亟待完善。根据相关规定,法院等机关应当建立健全律师执业权利救济机制。律师因依法执业受到人身伤害的,有关机关应当及时制止并依法处理。

执法规范化是关键。需细化警械使用标准,明确执法边界,严禁将手铐作为“震慑工具”。执法过程必须全程记录,接受公众监督。

司法透明化是保障。庭审监控录像应作为公共记录保存,在此次事件中,法院应当公开监控以平息质疑。同时,应鼓励媒体监督司法过程,对干预报道的行为追责。

类似情况在其他案件中也曾出现。在“青岛行人相撞案”中,法院发布的普法案例与真实案情存在出入,引发公众误解和舆论批评。法院最终道歉,承认“表述存在使用不恰当的问题”。

律师执业环境的改善需要长效机制。有些地方的做法值得借鉴:对案件进行全面梳理,重点排查律师执业权利保障问题,并与辩护律师沟通,最终向相关单位发出治理建议。

唯有如此,才能让“背铐”律师这样的荒唐剧不再上演,让法治真正成为社会的信仰。

作者:司马君

【西部法治在线】讯金墨飘香迎雅士,丹青焕彩续文脉...[详细]

陕西传媒网讯(记者陈燕)2月3日,陕...[详细]

人民法制报河南讯(本报杨斌周印/图通...[详细]

女兵是世界各国阅兵式上的“靓丽风景”...[详细]